1 gesundheit prävention medizin

1 Gesundheit-Prävention-Medizin

Gesundheit - Prävention - Medizin

Überblick

Resilienz als Maß für das Gesundheitsverhalten

Gesundheit??

Es gibt viele Versuche, „Gesundheit“ zu umschreiben oder genau zu definieren oder festzulegen.

Das ist deutlich schwieriger, als Krankheiten zu finden und mit einem Namen zu versehen.

Trotzdem hier einige Versuche, "Gesundheit" definieren und zu fassen.

Gesundheitsvorstellungen bei Nicht-Medizinern

Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit: man ist gesund oder nicht.Gesundheit als Lebenskraft: Gesundheit wird als „Energie“ verstanden. Sie äußert sich als Robustheit, Widerstandskraft, Willensstärke.Gesundheit als Schmerzfreiheit: Wenn nichts weh tut, bin ich wohl gesund.Gesundheit als Wohlbefinden: Wenn ich meine Gefühle, Bedürfnisse, Freiheit, Wenn alle Organe zusammen arbeiten, geht es mir gut.“Gesundheit als soziale Leistungsfähigkeit: „Gesundheit wird gebraucht, damit ich arbeiten kann.“Gesundheit als Pflicht: „Wenn ich keinen Alkohol trinke und auch sonst gesund lebe, werde ich wohl Gesundheit erlangen.Gesundheit als Schicksal: Krankheiten und Gesundheit sind nicht zu beeinflussen.

vgl Faltermeyer 2005

vgl. Schneider,V: Gesundheirspädagogik, Springer 2007

Versuche, das Phänomen Gesundheit "in den Griff" zu bekommen:

- Was versteht man unter gesund seyn? Dass der Körper ohne Schmerzen alle seine Verrichtungen frei und leicht ausübe und der Seele zu Gebote stehe (Taust, Arzt 1797)

- Gesundheitsverhalten ist Lebenskunst (Student 1984)

- gesond syn (althochdeutsch: = stark sein)

- Gesundheit ist das Schweigen der Organe (Hausarzt 1999)

- Gesundheit ist die erfolgreiche Überwindung von Störungen in einem biologischen System (Schaefer, Biologe, 1986)

- Gesund ist, wenn ich nur abends ins Bett muss (Schülerin, neun Jahre, 1980)

- Das gesunde Leben besteht im frohen Tun, in der Freude des Gelingens und im Glück der Gemeinschaft (Nohl, Pädagoge 1948)

- Gesundheit ist die Aneignung von Körper und Umwelt in sozialer Aktion (Hildebrand, Sozialpädagoge 1984)

- Unter Gesundheit verstehen wir nicht das Freisein von Beeinträchtigungen und Nöten,

sondern die Kraft, mit ihnen zu leben (Staehelin, Philosoph 1970)

vgl: https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheit/

Weltgesundheitsorganisation

WHO 1948

Was ist Gesundheit?

Unter Gesundheit verstehen wir einen Zustand des

vollkommenen (völligen) körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht das Freisein von Krankheiten und Gebrechen.

Emblem der WHO

(WHO = Weltgesundheitsorganisation)

Die Definition der Weltgesundheitsorganisation ist oft wegen ihres Anspruchs, der nicht einlösbar erscheint, angegriffen worden. Trotzdem hat sie für viele Projekte und staatliche Maßnahmen als Richtschnur gedient, nach der ein Mehr an Gesundheit für die einzelne Person erreicht werden soll.

Die 1946 veröffentlichte Definition der Weltgesundheitsorganisation hat großen Einfluss erlangt. Die praktische Auseinandersetzung mit dieser Definition erscheint weder inhaltlich, gesellschaftlich noch politisch abgeschlossen.

Kritikpunkte:

- · Die Definition bezieht sich auf einen „Zustand“, der einen dynamischen Prozess ausschließt.

- · die Verwendung des subjektiv erlebten „Wohlbefindens“ ist problematisch,

- da subjektiv Täuschungen über den objektiven Gesundheitszustand oder

- Krankheitszustand auftreten können.

- · der Begriff „vollkommenen“, der als nicht realistisch angesehen wird.

- · der geäußerte Anspruch ist insgesamt nicht realistisch und nicht realisierbar.

Positives:· Es wird ein Wechsel von der experimentell-wissenschaftlichen objektivierten Vorstellung weg hin zu individualisierten Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit eingeleitet.· Die bisherige pathogen orientierte Gesundheitsförderung wird ersetzt durch eine ressourcenorientierte Sichtweise einer wünschenswerten Gesundheitsförderung;· Die WHO Definition enthält eine politische Forderung, die in den letzten Jahren richtungsweisend für Maßnahmen des Gesundheitswesens geworden ist.

Franzkoviak, P. u. P. Sabo: (Hrsg) 1993) Dokumente der Gesundheitsförderung. Internationale und nationale Dokumente und Grundlagentexte zur Entwicklung der Gesundheitsförderung im Wortlaut und mit Kommentierung Mainz, P. Sabo Verlag,;

Amman, G. u. R. Wippinger: Gesundheitsförderung, dgut Verlag, Tübingen 1998;

https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsGiD/2015/04_gesundheit_in_deutschland.pdf?__blob=publicationFile

https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/public-health/praevention

Wie umfassend die Gesundheitsvorstellungen der WHO gemeint waren, zeigt eine erneute Veröffentlichung der

WHO 1985:

"Ohne Frieden und soziale Gerechtigkeit, ohne ein ausreichendes Nahrungsangebot und gesicherte Wasserversorgung, ohne Bildungsmöglichkeiten und zumutbare Wohnverhältnisse und ohne die Möglichkeit für jeden Bürger, eine sinnreiche Aufgabe in der Gesellschaft zu übernehmen und über ein angemessenes Einkommen zu verfügen, kann das Postulat Gesundheit als öffentliches Gut nicht erfüllt werden...."

Die persönlich gelebte und erlebte Gesundheit wird oft als Wohlbefinden in dem Sinne bezeichnet, das Leben bestehen zu können.

Dieses Modell dient vor allem dazu, im Feld der Lebensumstände Kriterien zu erkennen, welche im Augenblick und in besonderen Situationen Gesundheitsverhalten des Einzelnen zu fördern vermögen.

Schema zur Erkennung der Einflüsse aus der Person selbst (Vorurteile, Gewohnheiten), aus dem sozialen Umfeld (Arbeitsplatz, Familie, Sozialen Normen) und der physikalischen Umwelt (Luftschadstoffe, vergiftetes Trinkwasser, Autoabgase, Straßen, Ballungszentren, Industrieelle Nahrungsmittelherstellung)

Systemisch Sicht:

Eine Systemische Sicht beinhaltet die Annahme, dass alle Faktoren gegenseitig sich beeinflussen.

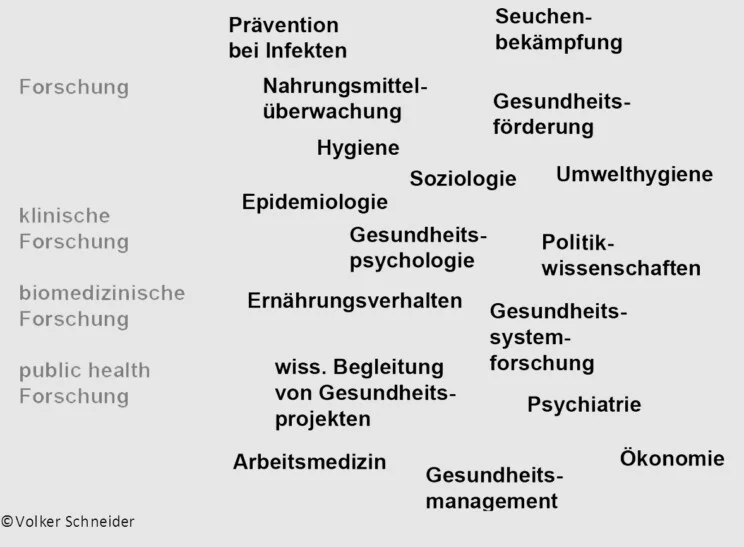

Gesundheitswissenschaften

Eine Aufgabe der sich entwickelnden neuen Gesundheitswissenschaften war und ist, die Vorstellungen in der Bevölkerung zu erfassen. Diese werden als effektive Ausgangspunkte angesehen, Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitsverhaltens bei den Bürgern einzuleiten.

Das Arbeitsfeld hat sich sehr breit entwickelt:

Resilienz und Gesundheitsverhalten

In der heutigen Forschung zur Gesundheit tritt das Phänomen Resilienz in Zusammenhang mit der Erhaltung von persönlicher Gesundheit im persönlichen Bereich in den Blick.

Was ist Resilienz?

Krisen im Leben gibt es genug. Man kann sie nicht vermeiden.

Jede Krise ist eine Gefahr für die persönliche Gesundheit. Jede Krise bietet aber auch Chancen für das persönliche, gesellschaftliche und politische Leben. Hier einige Ideen zur Kennzeichnung von Resilienz:

„Resilienz ist das Immunsystem unserer Psyche oder unserer Seele,

welches uns beim Umgang mit Stress, Belastungen und Krisen unterstützt“ Ella Gabriele Amann 1975

„Resilienz ist eine Problem-Umgangs- und Problem-Lösungs-Kompetenz – weg von dysfunktionalem Stress und toxischen Stress-Folge-Wirkungen wie Burn-out, Trauma und Krisen und hin zu funktionalem, aktivierendem Stress für Lernen, Wachstum und einer Erweiterung der Komfortzone“ Sebastian Mauritz, 2021

….„psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen

ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“ Duden.de (2020)

Die Resilienzforschung hat bisher zeigen können, dass stärkere Resilienz weniger Erkrankungen bewirkt. Die Forschung über Resilienz geht weiter. Heute ist sie eine multidisziplinäre Wissenschaft mit der Frage, wie persönliche Anlage, Erfahrungen aus dem Leben und Lebens- und Arbeitsbedingungen zusammen Resilienz entstehen lassen. Eine wesentliche Erkenntnis ist: Resilienz kann man lernen.

Warum braucht jeder Mensch ein gewisses Maß an Resilienz?

- Als Grundlage für ein gesundes und erfolgreiches Leben.

- weil wir nur mit einer starken Resilienz auf unsere Fähigkeiten und Kompetenzen zugreifen können.

- Die Fähigkeit zu einem resilienten Verhalten für die Person wie auch für die Wirtschaft förderlich ist.

- Man kann Resilienz erlernen und üben.

- Menschen, die Resilienz zeigen, finden nach Belastungen (Krankheit, Schicksalsschlägen, Arbeitsverlust) wieder eher ins alltägliche Leben zurück.

- Besserer Umgang mit Stresssituationen.

- Traurigkeit wird rascher überwunden.

- Besseres persönliches Stressmanagement.

- Wirtschaftliche Probleme werden eher gemeistert.

- Neue Lebensperspektiven werden leichter entwickelt.

- Menschen sind widerstandfähiger, wenn sie eine optimistische Grundhaltung haben und auf ihre Fähigkeiten vertrauen.

- Wenn sie ihre Leistungsgrenzen wahrnehmen, anerkennen und beachten (Nein sagen lernen!).

- Probleme ansprechen und bei Lösungsentscheidungen sachlich und orientiert handeln.

- Auf ihre Bedürfnisse achten und Erholungszeiten verlangen.

- Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

- Bei Grenzen andere um Hilfe bitten, Netzwerke pflegen.

- Eigene Versionen für das zukünftige Leben entwickeln.

- Gegenüber der Zukunft offen bleiben und improvisieren können.

Etwa 30% der Menschen in Deutschland zeigen Resilienzverhalten. Dies geht aus Untersuchungen hervor, die die sozialen, finanziellen und persönlichen Verhaltensweisen bei betroffene Personen analysiert haben.Es wird ein erhebliches gesundheitliches Defizit bei Resilienz in der Bevölkerung festgestellt.

Resilienz: Persönliche Gesundheitsfaktoren

· Persönlichkeitseigenschaften: Hilfsbereitschaft, Probleme selbst lösen wollen,

realistischer Blick auf die Wirklichkeit, Humor, hohe Kommunikationsfähigkeit.

· Innere Haltungen: Überzeugungen (wie zu etwas Gutes wird die Einschränkung schon gut sein…)

· Begabungen: Zutrauen zu sich selbst, keine Opferhaltung, selbstverantwortlich handeln,

Wille neues zu lernen.

· Lebenserfahrung: Besserer Umgang mit neuen Herausforderungen wie Wirtschaftskrise, Ölmangel ….

Daher sind alte Menschen im durchschnitt mit einer höhreren Resilienz ausgestattet.

Resilienz: Äußere Gesundheitsfakoren:

- Positive Vorbilder wie Helden aus Kinderbüchern, vorbildhafte beeindruckende Personen.

- Gutes Arbeitsumfeld, z. B. Anregungen von Lehrern, Arbeitskollegen, Vorgesetzten.

- Mindestens eine Vertrauensperson: ist unerlässlich - das müssen keine Verwandten sein

- Wichtig sind dauerhafte und glaubwürdige Hilfe, ein emotionaler Bezug zu Familie, Gemeinde, Betrieb.

- Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Resilienztraining

Resilienz kann man üben. Im sozialen Bereich sind heute Wirtschaftsbetriebe Vorreiter:

Gründe sind: Nun ein beachteter und geachteter Mitarbeiter arbeitet motiviert in seinem persönlichen Sinne und im Sinn des Unternehmens.

Nur starke Mitarbeiter machen starke Unternehmen!

Kennzeichen:

- Mitarbeiter finden selbst Problleme und helften bei den Lösungen.

- Pläne werden an die Umstände angepasst.

- Improvisationsvermögen wird anerkannt.

- Der Mitarbeiter, der betroffen ist, entscheidet selbst über die optimale Lösung.

Insgesamt soll eine Betriebskultur des Vertrauens und der Kooperation entstehen.

Das Resilienztraining sollte aber auch im täglichen Leben ausgeführt und geübt werden.

Es macht nachweislich gesünder.

https://www.resilienz-akademie.com/resilienz/#resilienz-definition-in-der-vuca-welt

Ammann, G. Resilienz Haufe 2014

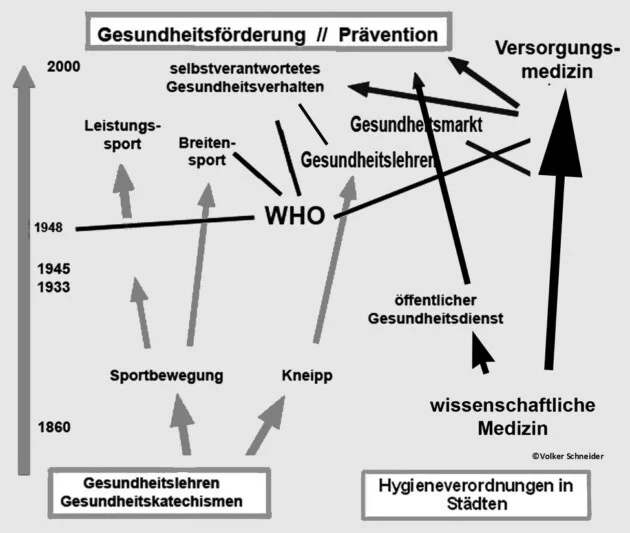

Zur historische Entwicklung der Gesundheitsförderung:

Überblick

über die historische Entwicklung

der Gesundheitsförderung:

Von der schulischen Gesundheitserziehung zur Ausgestaltung von gesundheitsfördernden Umgebungen (Stadteilen)

Beispiele: Bänke in der Stadt, Spielplätze, kleine Ruheräume, Bäume, Einschränkungen des Autoverkehrs, usf.

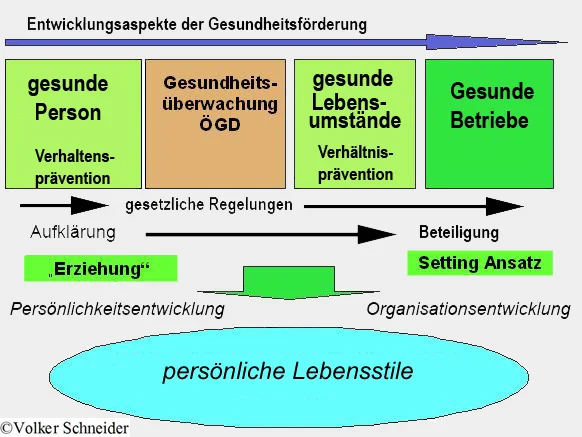

Moderne Gesundheitsförderung in settings

In den letzten Jahren hat sich die Gesundheitsförderung deutlich verändert. Der Weg geht fort von der persönlichen gesundheitlichen Gesundheitsförderung hin zu der Ausgestaltung der Arbeitsplätze, der Stadtbaus, des Gesundheitswesens, insgesamt zur einer Verbesserung der sozialen Bedingungen (bezeichnet als Organisationsentwicklung oder oft auch als settings)

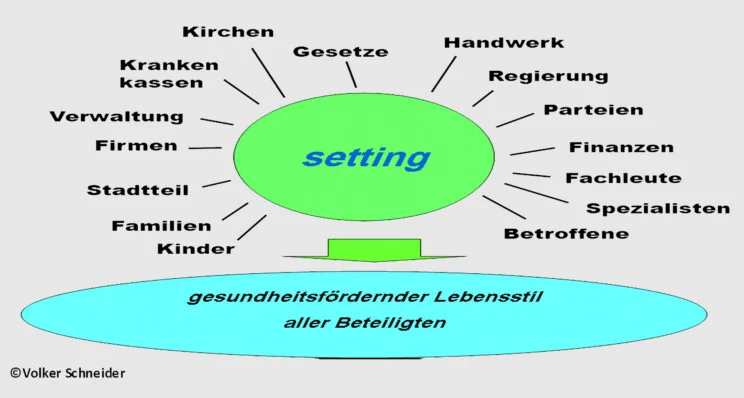

Unter Setting versteht man einen Ausschnitt der sozialen und politischen Welt wie Schulen, Gemeinde, Dorf, Stadtteil, ganze Städte, oder kruz gesagt, Lebensbereiche, die man sinnvoll wissenschaftlich untersuchen kann.

Beispiele für Settings: Stadtteile, ganze Städte wie Kopenhagen, besondere Arbeitsplätze und auch Schulen) und der allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität in einem Stadtviertel oder in der ganzen Stadt.

Die Realität zeigt, dass auch in Deutschland noch sehr viel zu tun bleibt. Aber viele Städte sind unterwegs, mehr für gesündere Städte zu tun. Diese Settings werden häufig als Umweltschutzmaßnahmen deklariert, sind aber zugleich auch Gesundheitsmaßnahmen.

Aspekte eines möglichen settings (z.B. Klassenraum, Wohnung, Stadtteil, Stadt etc.) und mögliche Komponenten:

"Organisationsentwicklung": Gesundheitsförderung im Betrieb

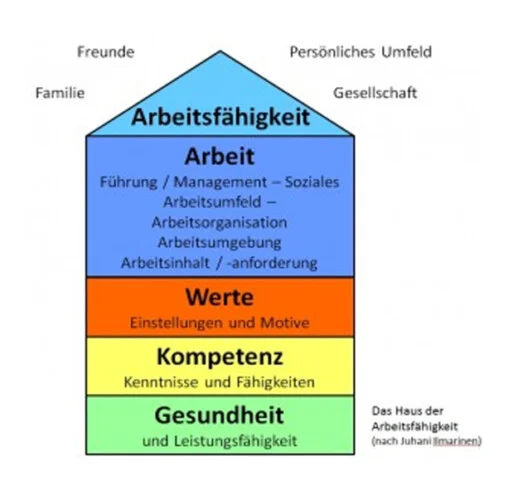

Im Modell wird der persönlichen Gesundheit die zentrale Bedeutung beigemessen.

Sie wird durch Kompetenz, Einstellungen zur Arbeit und zur Arbeitsorganisation und

zur Ausgestaltung der Arbeitsstrukturen unterstützt und realisiert.

Eine Modellvorstellung aus

dem Setting Betrieb,

wie man die betriebliche Gesundheit

bei Mitarbeitern verbessern kann.

Gesundheitskompetenz

Bei allen Maßnahmen ist wichtig, das die einzelne Person gestärkt wird.

Unter Gesundheitskompetenz versteht man das Vermögen der einzelnen Person,

für seine gesundheitlichen Belange selbst einzustehen, fachlich informiert zu sein, sich dafür verantwortlich zu fühlen und auch konkret danach zu handeln.

Modellvorstellung

wie Gesundheitskompetenz

bei Personen entstehen kann.

Bezüge der Gesundheitswissenschaften zur modernen Medizin.

In einem Schaubild lassen sich die Bezüge der Gesundheitsförderung anschaulich darstellen: Bei einer Infektion befällt ein Keim (Einzelliges Lebewesen, Bakterium, Virus) den Körper und verursacht oft eine Gegenreaktion (Produktion von Antikörpern). Diese Prozesse stellen die eigentliche Krankheit dar. Dabei ist die Krankheit der Versuch, die Unversehrtheit des Körpers wieder herzustellen. Die Krankheit ist daher eigentlich eine gesundheitsfördernde Maßnahme des Körpers selbst.

(Daher sind die gegebenen Medikamente oft kontraproduktiv: sie töten zwar hunderttausende Keime ab, aber einige überleben doch. Und diese finden nun besseren Raum sich zu verbreiten. Der Mediziner sagt: es entsteht eine chronische Infektion, durch sogenannte resistente Keime. Diese sind deutlich schwerer zu bekämpfen und erfordern meist auch neue Medikamente.

Zusammenhangs zwischen einer Krankheit, den Maßnahmen der Prävention

und der Gesundheitsförderung.

Zum Zusammenhang zwischen

Gesundheitsförderung und medizischer Therapie

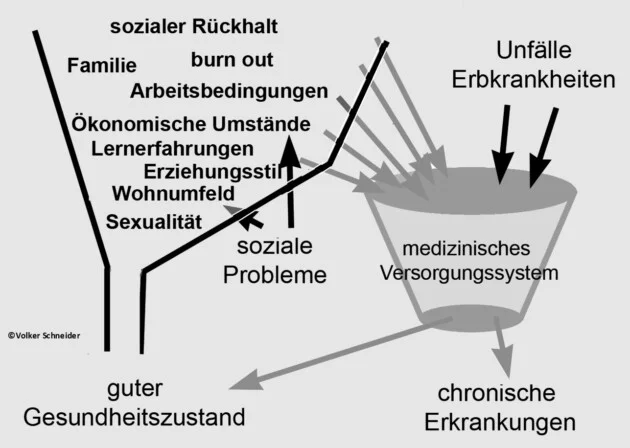

Das medizinische Versorgungssystem kommt zuweilen an seine Grenzen. Oft kann die klassische Medizin durch ihre Therapien kleine vollständige Heilung bewirken. Besondere Umstände wie eine persönliche Lern- und

Verhaltenstraditionen, Arbeitsbedingungen, Wohnumfeld oder Armut können nicht behandelt werden, da die Verhaltensweisen soziologisch und lerntraditionell gefestigt sind (Gewohnheiten)

Daher führen medizinische Therapien oft nicht zum gewünschten Erfolg.

Modellvorstellung

warum Therapie selten der alten Gesundheitszustand

wieder herstellen kann.

Solche Ereignisse sind vielfach belegt.

Öffentlicher Gesundheitsdienst ?

Um 1850 gab es in Deutschland aus der Medizin und aus der Politik heraus starke Bestrebungen, einen staatlichen Gesundheitsdienst zum Wohle der Bevölkerung einzurichten. Dies führte zur Gründung des Kaiserlichen Gesundheitsamts in Berlin 1872. Die Gesundheitsüberwachung der Bevölkerung durch die zuständigen Amtsärzte, die Pflicht zu bestimmten medizinisch nun begründeten und wirkungsvollen Hygienemaßnahmen, vor allem aber die Impfpflicht führte zu einem entscheidenden Rückgang der Todesfälle durch Infektionserkrankungen.

Zu dieser Zeit war der preußische und deutsche Gesundheitsdienst weltweit der beste. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Gesundheitsämter den Ländern unterstellt, dies führte zu unterschiedlichen Entwicklungen. Viele Ämter blieben unterbesetzt und es kam in den Jahren 1960 - 1990 zu einem Kompetenzverlust, da viele Aufgaben anderen Stellen und den niedergelassenen Ärzten übertragen wurden.

Durch das in Entwicklung befindliche Gesundheitsreformgesetz gibt es seit 1990 wieder eine neue Diskussionen um den Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der allgemeinen Krankenhäuser.

Stimmen dagegen: Die einen sagen, der ÖGD sei zu teuer und müsse und könne auch weiter eingeschränkt werden. Das Versagen des öffentlichen Gesundheitsdienstes wurde in der Corona-Pandemie besonders deutlich.

Stimmen dafür: Die anderen Forscher stellen fest, dass z.B. die Probleme der Zivilisationserkrankungen durch die gesetzlichen Krankenversicherungen nicht gelöst werden. Der ÖGD müsse daher eher ausgebaut und mit neuen Aufgaben versehen werden. Es gehe um Vorsorge, Förderung von gesundheitsfördernden Lebensstilen und um Arbeitsplatz- und Wohngesundheit, aber auch um erweiterten Impfschutz, Lebensmittelüberwachung und Umweltschutz. Angesichts von Epidemien sollte der ÖGD ebenfalls besser ausgestattet werden.

Probleme aus dem sozialen Umfeld würden dazu in Zukunft eine größere Rolle spielen.Heute erhalten Sozialarbeiter, Pädagogen und Psychologen zunehmend Aufgaben im ÖGD, da die soziale Problematik zunimmt.Weil die Behandlungskosten ständig steigen und weil Vorsorge in jedem Fall kostengünstiger ist, wird die Bedeutung des ÖGD und die private Hygiene an Bedeutung gewinnen. Leider ist der Öffentliche Gesundheitsdienst derart schlecht ausgestattet, dass er seine Aufgaben nicht wie es nötig wäre, erfüllen kann.

Schneider, V.: Gesundheitspädagogik, Springer 1997

internet: ÖGD