3 Lebensstil und Gesundheit

3 Lebensstil und Gesundheit

Lebensstil und Gesundheit

Dieser Abschnitt befasst sich mit Aspekte eines gesundheitsfördernden Lebensweise

im privatem Bereich und in der Arbeitswelt.

Übersicht:

Bedürfnisse als Grundlegende Bedingungen der menschlichen Lebensführung

Des Menschen größter Wunsch auf Erdenist zu lieben und geliebt zu werden Wilhelm Busch

Klimaeinfluss und Krankheit -Vorbeugung im privaten Bereich

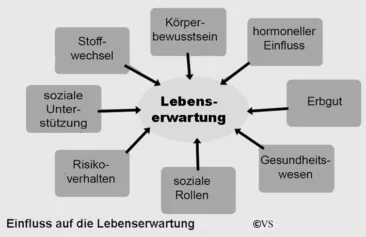

Lebenserwartung

Vielfach wird in unserer Gesellschaft Gesundheit als langes Leben (Lebenserwartung) gemessen.

Des hat in unserer Gesellschaft erhebliche Konsequenzen, z. B. auch die des Verbots auf ein selbstbestimmtes Lebensende trotz nicht heilbarer Erkrankung.

(Im Gegensatz dazu wurde lange Zeit das gute und glückliche Leben als ein Maß für "Gesundheit " angesehen.)

Hier die medizinische Sicht auf die Faktoren für ein langes Leben.

Faktoren der Lebenserwartung

in medizinischer Sicht.

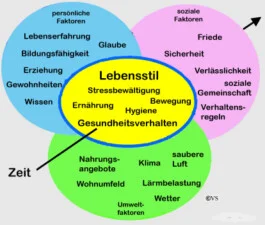

Faktoren für ein glückliches Leben

in umfassender gesundheitlichen Sicht.

Hier sind nur die drei wichtigsten großen Einflussbereiche oder die Faktorenbereiche modellhaft dargestellt.

Bedürfnisse des Menschen:

Sachliche Grundlage:

Alle Lebewesen haben Bedürfnisse:

Bedürfnisse bei Pflanzen: Licht, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Temperatur, Boden (Bodenart, Gare, Bodenreaktion), Raum, Tag- und Nachtrhythmus, Klimabedingungen, Fortpflanzungsmöglichkeiten mit Hilfe von Wasser, Wind oder Insekten oder anderen Überträgern).

Bedürfnisse bei Tieren: Nahrung, Wasser, Lebensraum, Klimabedingungen, Schutzmöglichkeiten, Sexualpartner, Beute.

Unter Bedürfnisse versteht man allgemein Notwendige Bedingungen für ein glückliches Leben.

https://www.bwl-lexikon.de/wiki/beduerfnisse/

https://www.mentorium.de/beduerfnispyramide-maslow/

Schneider, v.: Gesundheitspädagogik, Springer 2017

https://amm.survey.spitzen-praevention.com/surveys/gesund-leben/

Damit ist die Realisation von Bedürfnissen des Menschen ein Gesundheitsfaktoren ersten Ranges.

Ein Bedürfnis äußert sich in einem Verlangen nach Erfüllung, damit ein Mensch glücklich leben kann.

Im Alltag: Verlangen, Wunsch, Ansprüche oder etwas meist materielles zum Leben Notwendiges.

In der Psychologie wird Bedürfnis oft definiert als „Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch ihn zu beheben“. .

Dazu gehören: Nahrung (Essen und Trinken), Kleidung, Ruhe (Schlaf, Reproduktion, Erholung), Raum (Territorium, Unterkunft), Partnerschaft (Sexualität, Fortpflanzung).

Solche Bedürfnisse sind typisch zunächst für alle Menschen, sie haben sich in der persönlichen Entwicklung eines Menschen als sehr unterschiedlich dargestellt. Z. B.

- · ein Bedürfnis zu arbeiten, einen Beruf zu haben,

- · Bücher und Zeitungen zu lesen,

- · ins Kino zu gehen, zu tanzen, sich zu schmücken,

- · ein Instrument zu spielen,

- · sich mit anderen zu streiten, etwas zu stehlen,

- · etwas zu sammeln, anderen zu helfen,

- · einen Glauben zu haben, in Gemeinschaft zu sein.

- · Sport zu treiben.

Zwar stimmen die Grund-Bedürfnisse bei allen Lebewesen zum großen Teil überein, aber die Art ihrer Äußerung und Befriedigung unterscheidet sich beträchtlich. Die Gesamtheit dieser Bedingungen werden oft als Ansprüche geäußert:

z. B. Hunger

Das Bedürfnis nach Nahrung zeigt sich im Hungergefühl. Das kann auf sehr verschiedene Weise befriedigt werden. Solche Ansprüche wären: Die Nahrung kann gesucht oder gekauft werden, sie kann sehr unterschiedlich zubereitet werden, und so fort. Menschen können auch Vorräte anlegen für Zeiten des Hungers. Der Mensch könnte willentlich verzichten, z. B. beim Hungerstreik.

Längst nicht alle Ansprüche können befriedigt werden; hierfür gibt es gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Grenzen.

Die WHO hat in den grundlegenden Bedürfnissen in den Menschenrechten

anerkannt und Kriterien festgelegt.

Unterschiede zwischen Ansprüchen auf Grund von elementaren Bedürfnissen und gesellschaftlichen Möglichkeiten.

z.B. Wunsch nach Selbstverwirklichung in Freiheit versus Einschränkungen von Regierungen.z. B. Grundbedürfnis Hungerbefriedigung: In der Befriedigung selbst der Grund-Bedürfnisse gibt es auf der Erde gewaltige Unterschiede. Wir finden Überfluss-Gesellschaften Es gibt Mangelgesellschaften, so dass als Folge Unterernährung, Mangelkrankheiten und Hungertod auftreten.Auch unsere freiheitliche Gesellschaft ist in Teilen noch weit entfernt von der Realisation von Grundbedürfnissen für alle Bürger.

Bedürfnispyramide nach Maslow

Die Bedürfnispyramide von Maslow kennt 5 Stufen: die ersten vier werden als Defizitbedürfnisse bezeichnet. Werden diese nicht befriedigt, stirbt der Mensch.

Die fünfte Stufe wird oft Wachstumsmotiv bezeichnet. Dieses Bedürfnis kann nie vollständig befriedigt werden.

Angenommene Hierachie der Bedürfnisse bei

allen Menschen (Nach Maslow)

Beobachte Veränderungen

der Bedürfnisse im Lauf des Lebens

1. Stufe: Physiologische Bedürfnisse

Versorgung mit: Wasser, Sauerstoff, Nahrung, die Stabilität der physiologischen Körperfunktionen durch Schlaf, Kleidung, Witterungsschutz.

2. Stufe: Sicherheitsbedürfnisse

Bedürfnisse nach Schutz, Stabilität und Ordnung, Bedürfnisse nach körperlicher, seelischer, finanzieller und sozialer Sicherheit, Verstehbarkeit von Geschehnissen.

3. Stufe: Soziale Bedürfnisse

Kommunikation & Interaktion, Gemeinschaft, Wertschätzung, sozialen Austausch, eine soziale Rolle, einen sicheren Platz in der Gesellschaft oder einer Gruppe.

4. Stufe: Individualbedürfnisse

Die letzte Stufe der Defizitbedürfnisse beschreiben die Individualbedürfnisse eines Menschen. Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, und/oder Macht.

5. Stufe: Selbstverwirklichung

Hier strebt der Mensch nach: Entwicklung seiner Persönlichkeit, Ausbau seiner Fähigkeiten, nach Kreativität, etwas zu erschaffen, seinem Leben eine Bedeutung zu geben.

Einige Kritikpunkte.

Obwohl vielfach anerkannt, wird einige Kritik geäußert:

- Maslows Theorie beruhe auf Beobachtung und nicht auf moderner Forschung.

- Das Modell wäre noch nicht ausreichend empirisch belegt.

- Kritisiert wird außerdem die starke Verallgemeinerung menschlicher Bedürfnisstrukturen.

- Die Spitze der Pyramide gilt laut Maslow als Endpunkt menschlicher Persönlichkeitsentwicklung,

die aber ohnehin nicht vollständig erreicht wird. Das wird als zu wenig flexibel angesehen.

- Die Bedürfnispyramide würde kulturelle Unterschiede nicht oder zu wenig berücksichtigen.

Schlafen und Gesundheit

"Stille Nacht..., alles schläft, einsam wacht...."

Dies Lied passt nicht für etwa 30% der deutschen Bevölkerung. Die Leute liegen entweder häufig lange wach, wachen in der Nacht häufig auf oder werden zu früh wach und können nicht mehr einschlafen. Kurzum- sie leiden an Schlaflosigkeit.

Was hat es auf sich mit dem Schlaf, und warum können manche nicht genug davon bekommen?

Einige Fakten und Tipps zum Thema Schlaflosigkeit

Der menschliche Schlaf:

Schlafen - wozu?

Schlafen ist durchaus keine Zeitverschwendung. Schlaf soll dazu dienen, Energie einzusparen und Informationen zu verarbeiten. Man weiß, dass alle Säugetiere schlafen. Beim Schlaf werden die Körpertemperatur abgesenkt, der Stoffwechsel wird langsamer, die Hirnströme verändern sich deutlich.

- Die genauen Funktionen des Schlafs sind jedoch noch weitgehend unerforscht.

Augen zu und durch?

So simpel, wie viele meinen, ist der nächtliche Schlaf nicht aufgebaut. Statt plötzlich in den Schlaf zu "fallen" und wie ein unbelebter Stein durchzuschlafen, "gleitet" man in Wahrheit ganz allmählich hinein, über verschiedene Stadien hinweg. Unser Schlaf lässt sich im Wesentlichen einteilen in folgende Schlafphasen:

- Phasen leichten Schlafs- Phasen des Tiefschlafs (wissenschaftlich non-REM-Phasen)- Phasen des Traumschlafs (sog. REM-Phasen = engl. "rapid eye movement" bezeichnet die heftigen Augenbewegungen unter den Lidern in dieser Phase).

Alle Phasen zusammen bilden einen ca. 90-Minütigen Schlafzyklus, der sich Nacht für Nacht vier bis fünf Mal wiederholt, wobei die REM-Phasen von Mal zu Mal einen längeren Zeitabschnitt ausmachen.

Wie viel Schlaf braucht der Mensch?

Der erwachsene Mensch braucht in der Regel 6-8 Stunden Schlaf. Doch das sind lediglich Durchschnittswerte, die sowohl individuell (was die jeweilige Lebenssituation anbelangt) als auch von Mensch zu Mensch verschieden sind. Jeder Mensch besitzt seine eigene biologische Uhr, die ihm Aktiv- und Ruhezeiten vorgibt! Dauer des Schlafs in verschiedenen Lebensaltern

Die Dauer des benötigten Schlafs hängt daneben auch vom jeweiligen Lebensalter eines Menschen ab. So haben Babies ein weitaus größeres Schlafbedürfnis (ca. 16 Stunden) als Erwachsene (ca. 8 Stunden) oder ältere Menschen (ca. 6 Stunden).

Kurz- oder Langschläfer? Das ist hier die Frage

Jeder Mensch benötigt sein individuelles Quantum an Schlaf.

Ob Sie nun zu den Kurz-, Mittel- oder Langschläfern gehören, sagt nichts aus über Ihre Gesundheit, Ihre Intelligenz oder Ihre persönliche Leistungsfähigkeit.

Gewöhnen Sie sich feste Zeiten des abendlichen Schlafengehens und des morgendlichen Aufstehens an (am besten auch am Wochenende!). Richten Sie sich dabei nach ihrer persönlichen Schlafmenge (pensum).

Lesen Sie z. B. ein gutes Buch, hören Sie entspannende Musik oder trinken Sie einen Schlummertrunk Schlaftee mit Hopfen, der Lavendel,

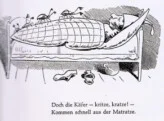

Checken Sie einmal Ihre Schlafumgebung durch:

Ist Ihre Matratze auch wirklich bequem, die Bettdecke nicht zu warm, sodass Sie sie des nachts mühselig wegstrampeln müssen? Ist Ihr Schlafraum ausreichend gelüftet?

Raumtemperatur: nicht weniger als 15°C und nicht mehr als 23°C.

Manch geniale Ideen wurden des Nachts geboren, warum nicht auch eine zündende Idee beim Wachliegen, die Ihnen weiterhilft?

Bilden Sie am Ende den Mittelwert aus Ihren Gesamtschlafstunden, jedoch lassen Sie die Werte der ersten beiden Tage weg (die meisten werden in den ersten zwei Tagen ungewöhnlich lange schlafen, weil sie versuchen, verlorenen Schlaf nachzuholen. Das würde den Mittelwert verfälschen).

Ob Sie nun zu den Kurz-, Mittel- oder Langschläfern gehören, sagt nichts aus über Ihre Gesundheit, Ihre Intelligenz oder Ihre persönliche Leistungsfähigkeit.

Gewöhnen Sie sich feste Zeiten des abendlichen Schlafengehens und des morgendlichen Aufstehens an (am besten auch am Wochenende!). Richten Sie sich dabei nach ihrer persönlichen Schlafmenge (pensum).

Lesen Sie z. B. ein gutes Buch, hören Sie entspannende Musik oder trinken Sie einen Schlummertrunk Schlaftee mit Hopfen, der Lavendel,

Checken Sie einmal Ihre Schlafumgebung durch:

Ist Ihre Matratze auch wirklich bequem, die Bettdecke nicht zu warm, sodass Sie sie des nachts mühselig wegstrampeln müssen? Ist Ihr Schlafraum ausreichend gelüftet?

Raumtemperatur: nicht weniger als 15°C und nicht mehr als 23°C.

- Körperausgleich: Der Körper gleicht in der Regel Schlafmangel durch besonders intensiven Tiefschlaf aus. Auch ohne genügend Schlaf kommt man am nächsten Morgen zur Leistungfähigkeit..

Bilden Sie am Ende den Mittelwert aus Ihren Gesamtschlafstunden, jedoch lassen Sie die Werte der ersten beiden Tage weg (die meisten werden in den ersten zwei Tagen ungewöhnlich lange schlafen, weil sie versuchen, verlorenen Schlaf nachzuholen. Das würde den Mittelwert verfälschen).

http://www.uni-marburg.de/sleep/dgsm

http://www.uni-marburg.de/sleep/dgsm/qm/anerklis.htm

http://www.uni-marburg.de/sleep/dgsm/ger/frames.htm

Ob jemand tatsächlich an Schlaflosigkeit leidet, hängt also auch davon ab, ob er zu den Kurzschläfern (benötigen weniger als durchschnittlich 6 Stunden Schlaf pro Nacht) oder zu den Langschläfern (benötigen mehr als durchschnittlich 9 Stunden Schlaf pro Nacht) zählt.

Worauf es ankommt, ist nicht so sehr die Schlafdauer sondern die Schlafqualität.

Risikofaktoren Schlafräuber

· Stress, belastende Lebenssituationen: Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, Einsamkeit,· Krankheiten, die mit Schmerz verbunden sind,· Lebensstil: ungeregelter Schlaf-Wach-Rhythmus, Schichtarbeit,häufige Flugreisen über mehrere Zeitzonen hinweg (Jetlag),weinende Kleinkinder, schnarchende Ehepartner, ….· Tagesaktivitäten: zu wenig sportliche Aktivitäten· Aktivitäten kurz vor dem Zubettgehen: Arbeiten bis spät in die Nacht, körperliche Anstrengungen,· Schlafumgebung: Geräusche, unbequeme Schlafmöbel, zu warm im Schlafraum,· mangelnde Frischluftzufuhr, schwere Bettdecken, zu warme Schlafkleidung, zu viele Kissen,· falsche Ernährung: schwer verdauliches Abendessen oder Hungergefühle,· Schlaftabletten: Sie bringen und rauben gleichzeitig den Schlaf, sie mindern die Schlafqualität.

Außerdem führen sie zur Gewöhnung und evt. zur Sucht.Plötzliches Absetzen von Schlaftabletten verstärkt Schlaflosigkeit,· Medikamente: Appetitzügler können ebenfalls zu Schlafstörungen führen, ebenso Schmerzmittel,· Genussmittel: Alkohol, Nikotin und Koffein beeinträchtigen in der Regel den Schlaf.

Sie machen den Schlaf flacher oder lassen den Schläfer häufiger aufwachen.

Das Koffein erreicht z.B. zwei bis vier Stunden nach der Einnahme seine größte Wirkung.

Chronische Schlaflosigkeit allerdings bedarf fachmännischer Hilfe. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Arzt, Schlafmediziner oder an ein Schlaflabor

Schlafurlaub

Machen Sie einmal einen Schlafurlaub, in dem Sie immer dann schlafen gehen und aufstehen, wann Ihnen danach zumute ist. Befreien Sie sich in dieser Zeit von jeglichen zeitlichen Fesseln von außen. Für Ihren Schlafurlaub sollten Sie mindestens fünf Tage einplanen.

Und so sieht Ihr Schlafurlaub aus: Gehen Sie abends schlafen, wann immer Sie sich müde fühlen. Morgens sollten Sie aufstehen, wenn Sie von selbst spontan aufwachen. Schlafen Sie am Tag nicht zwischendurch!

Notieren Sie in einer Tabelle, wann Sie einschlafen, wann Sie aufwachen und wie viele Stunden Sie insgesamt geschlafen haben.

Zurück im Alltag wissen Sie nun, wann Sie idealerweise zu Bett gehen müssten, um ausreichend Schlaf zu bekommen. Wenn Sie sich an eine konstante Schlafengehenszeit und Aufstehzeit halten, erleichtern Sie es Ihrem Körper, abends rechtzeitig einzuschlafen. Aber schon zu langes Ausschlafen am Wochenende kann Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus durch einander bringen! Vor-schlafen ist besser als Nach-schlafen

Ratgeber:

Gerhard Leibhold: "Ich kann nicht schlafen!" Wie Sie Schlafstörungen wirkungsvoll überwinden". Düsseldorf. Econ Ratgeber.

Wissenswertes und Wissenschaftliches zum Thema "Schlaf":

Allan Hobson (1990): Schlaf - Gehirnaktivität im Ruhezustand. Heidelberg. Spektrum der Wissenschaft. (auch ohne spezielle Vorkenntnisse leicht verständlich)

Hecht/ Engfer et al. (1993): Schlaf, Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Berlin. Heidelberg. New York. Springer-Verlag. (Anmerkung: medizinische Vorkenntnisse von Vorteil)

Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin

Schlaflabors:

Selbsthilfegruppen:

Schlaftipps

Jeder Mensch kann durchaus eine Zeit lang ohne ausreichenden Schlaf auskommen. Sporadische, situationsbedingte Schlaflosigkeit bedeutet noch keine Gefährdung Ihrer Gesundheit. Mit ein par hygienischen Mitteln lassen sie sich üblicherweise beheben.

Tagesgewohnheiten: Zuallererst sollten Sie sich also über Ihre Gewohnheiten klar werden, wenn Sie mit Schlaflosigkeit zu kämpfen haben.

Auf den Körper hören: dem Tages Rhythmus eine Chance geben: gleiche Einschlafzeiten einplanen.

Nahrungsmittel: Eine Banane oder ein Glas warme Milch mit Mandeln und Honig helfen beim Einschlafen.

Ob eine Scheibe Vollkornbrot hilft, ist umstritten.

Tees: Baldrian-, Hopfen- Lavendel- Tees sind wirksame Einschlafhilfen.

Auch ein kleines Glas warmes Bier soll helfen.

Rotwein soll beruhigend wirken.

Risikofaktoren: Weisswein, Kaffee, grüner Tee, zuckerreiche Getränke oder auch Zitrusfrüchte wirken hemmend.

Entspannende Rituale

Müde bin ich, geh zur Ruh...": Was bei Kindern das Nachtgebet, die Gute-Nacht-Geschichte oder das Gute-Nacht-Küßchen, macht durchaus auch bei Erwachsenen Sinn. Diese kleinen Rituale beruhigen und entspannen.

Nehmen Sie abends nur leichte Mahlzeiten zu sich!

Schlafatmosphäre herstellen: "Wie man sich bettet, so liegt man..." -

Keine Panik, wenn der Schlaf nicht kommt! Vermeiden Sie es unter allen Umständen, die noch verbleibenden Stunden bis zum Weckerklingeln zu zählen (Schäfchenzählen). Das setzt Sie nur unnötig unter Stress, Genießen Sie statt dessen, dass Sie noch liegenbleiben dürfen! Falls Sie längere Zeit wach liegen sollten, stehen Sie lieber noch einmal auf und entspannen sich auf dem Sofa oder trinken ein Glas Milch,

Gute-Nacht-Poesie

von Eugen Roth

Ein Mensch möcht sich im Bette strecken,

Doch hindern die zu kurzen Decken.

Es friert zuerst ihn an den Füßen,

Abhilfe muss die Schulter büßen.

Er rollt nach rechts und meint, nun ging´s,

doch kommt die Kälte prompt von links.

Er rollt nach links herum, jedoch

Entsteht dadurch von rechts ein Loch.

Indem der Mensch nun dies bedenkt,

hat Schlaf sich mild auf ihn gesenkt,

Und schlummernd ist es ihm geglückt:

Er hat sich warm zurechtgerückt.

Natur vollbringt oft wunderbar,

was eigentlich nicht möglich war.

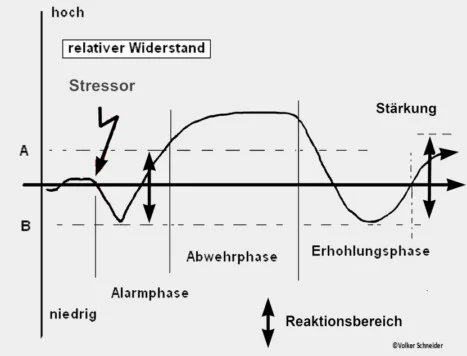

Stress im täglichen Leben

Falscher Umgang mit Stress gilt heute als ein Krankheitsrisiko erster Klasse.

Die Stressreaktion selbst ist nicht gefährlich. Sie wird nur dann krankheitserregend, wenn sie zu oft hintereinander abläuft und die freigesetzten Zucker und Fette nicht wieder abgebaut werden.Die Stressreaktion verläuft immer nach dem folgenden Schema:Es erfolgt letztlich im besten Falle eine Verbesserung der Abwehr und eine Stärkung des gesamten Organismus (Training).

https://www.tk.de/techniker/magazin/life-balance/stress-bewaeltigen/was-ist-stress-

https://www.gesundheit.gv.at/leben/stress/was-ist-das.html

https://www.gesundheitsmanagement24.de/stress-definition-i-stressmanagement-

Im Zusammenspiel mit weiteren Verhaltensweisen kann die Stressreaktion aber auch einen Infarkt auslösen. Hier spielen Bewegungsarmut (mangelndes Training des Herzkreislaufsystems), Fehlernährung (zu süß, zu fett, zu viel mit der Folge von Übergewicht) und Belastungen in der Arbeitswelt die entscheidenden Faktoren.

Dabei ist die Stressreaktion für das Überleben sinnvoll:

Bei Gefahr läuft sie praktisch automatisch ab, sie bewirkt ohne Überlegung, automatisch Angriff oder Flucht. Dazu werden alle Mechanismen des Körpers aktiviert.

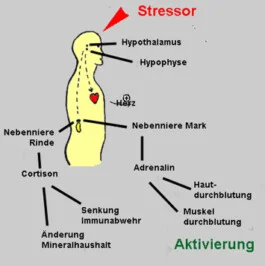

Ablauf einer Stressreaktion

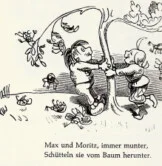

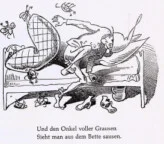

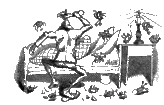

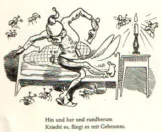

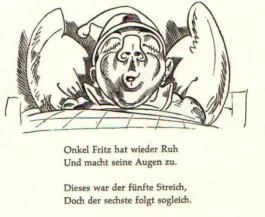

Den äußerlich sichtbaren Ablauf der Stressreaktion hat Wilhelm Busch eindringlich dargestellt:

Den inneren Ablauf gibt

ein sehr vereinfachtes Schema wieder:

Im sozialen Umfeld kann Stress Krankheiten auslösen oder vorbereiten, bis hin zum Herzinfarkt.

Stressreduzierung im Alltag

Stress kann man nicht grundsätzlich vermeiden. Das tägliche Leben ist voller Stressoren. Normalerweise kann der Körper sehr gut mit Stress umgehen. Nur einige Verhaltensweisen haben sich bei der Bewältigung von übermäßigem Stress als erfolgreich erwiesen::

1. Körperlich abreagieren!

Kinder neigen dazu, den Stressor direkt zu bekämpfen, und richten sich sofort gegen die vermutet verursachenden Personen oder Dinge.

Im Erwachsenenleben oder in der Arbeitswelt ist das Verhalten aber nicht vorteilhaft.

Trotzdem sollte man sich bei Stresserleben (Unwohlsein) möglichst schnell sich körperlich anstrengen: Die freigesetzten Zucker und Fettmengen werden so sinnvoll abgebaut.

Dies gelingt durch: Hin- und Hergehen, Wandern, Zimmer aufräumen, Sport treiben: Der Effekt ist eine starke Ermüdung, die zu einem Trainingseffekt im Körper führt.

2 Überdenken!

Bewusstmachen, ob man stressgefährdet ist oder nicht: Kann das eintreten, was ich befürchte? Wer kann mir helfen?

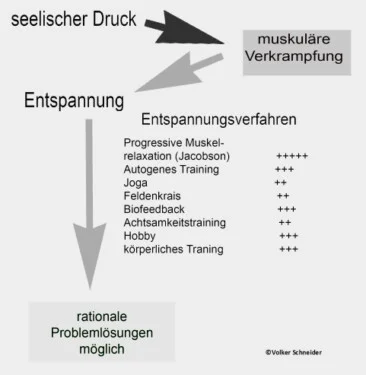

3 Entspannung

Entspannungsverfahren lösen Verkrampfungen in der Muskulatur und entspannen damit indirekt, aber wirkungsvoll. Entspannungsverfahren lösen keine Probleme, sondern machen rationelle und effektive Lösungen möglich.

Als gute Entspannungsverfahren gelten:

Ablenkung durch ein intensives HobbyJoga, Breitensport, Musik hören und selbst machenProgressive Muskelentspannung

Ablenkungen??

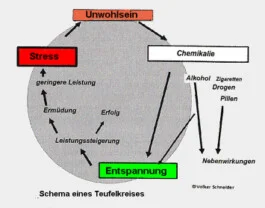

Nicht sehr gesundheitsfördernd sind folgende Verhaltensweisen: Essen gehen, Kino, Alkohol konsumieren, Entspannungsrauchen. Diese Verhaltensmuster sind weit verbreitet und werden auch in Filmen dargestellt. Vor allem Alkoholika sind in unserer Gesellschaft anerkannte, aber untaugliche Mittel.

Man kann einen „Teufelskreis“ der Ausweichverhalten zusammenstellen. Unter einem „Teufelskreis“ versteht man eine gegenseitige Beeinflussung von Vorgängen, die zu einer Verstärkung des Ereignisses führen, das man vermeiden möchte.

Er zeigt, dass ein Entspannungsversuch durch Alkohol, noch mehr Leistungsbereitschaft, noch mehr Arbeiten, frustriert In Ferien fahren nur Ausweichmanöver darstellen.

Sich selbst verstärkendes Verhaltensmuster bei Stress „Teufelskreis“ am Bespiel einer Chemikalie (Droge).

(Als ebenso schädliche Verhaltensweisen gelten: sich noch mehr anstrengen,

den Eltern gerecht werden,

In der Gruppe anerkannt sein,

Ehrgeiz

Entlarvung

Wenn man die Absicht einer Anforderung durchschaut, hilft das sehr viel weiter: Was soll beim Betroffenen erreicht werden?

Bespiel: Um besonderen intellektuellen Eindruck zu machen, nutzen Hochschullehrer zuweilen eine Sprache, von der sie annehmen können, dass die Studierenden diese nicht verstehen:

z.B. „Die überzeugende Dimension subterrarer Agrarprodukte ist nur zu perzipieren als reziprokes Verhältnis zur intellektuellen Potenz der Produzenten“.

Die Übersetzung lautet: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Eine fehlende Entlarvung verhindert das gegenseitige Verstehen, das doch eigentlich angestrebt werden sollte.

Verhaltensänderung

Zu meinen, zu wenig Zeit zu haben, gilt heute als ein innerer Stressor ersten Ranges. Zeit kann man sich durch geschickte Änderung der Lebensweise verschaffen. Sport aller Art, der Freude macht, Austausch von Zärtlichkeit; mehr Sex, mehr soziale Nähe, mehr Gespräche, mehr gemeinsame Unternehmungen, sich total verlieben, mehr Empathie und Achtsamkeit anderen und sich selbst gegenüber.

Dazu gehören auch ein kreatives Hobby, selber Kochen, eine richtige Ernährung, Ausdauersportarten mit Trainingseffekt.

Vermeidung

Oft hilft die ganz einfache Vermeidungsreaktion:

„Wenn Du nicht gerufen wirst, gehe nicht zu deinem Fürst!“ (Soll Luther gesagt haben).

Oder: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Stimmt.

Dem Stressor Lärm kann man nur durch Vermeidung beikommen. Zum Bespiel: Lärm gilt als der gefährlichste Stressor für Herz-Kreislauferkrankungen. Lärmstress kann man nur durch Vermeidung zu mindern, da wir kein organisches oder psychisches "Abschaltsystem" für Lärm haben:

Es ist möglich, nicht auf Lärm zu reagieren, aber es nicht möglich, den Lärm nicht doch wahrzunehmen: Dies ist auch bio-logisch verständlich: Da Lärm immer Gefahr bedeutet, reagiert das Stresssystem sofort, wir können es nicht abschalten.

Änderung der Anspruchshaltung

Indem die interne Anspruchshaltung geändert wird und man mit mehr Toleranz gegenüber sich selbst zu leben lernt, ist andauernder Stress auf Dauer am erfolgreichsten zu minimalisieren.

Ist mir das wirklich wichtig? Betrifft mich das Verhalten des anderen? Ist es für mich wirklich von Interesse? Hat es Sinn, dass ich zulasse, dass mir bestimmte Personen auf den Nerv geht?

Veränderung des persönlichen Wertesystems und der persönlichen Anspruchshaltung in Richtung auf mehr Toleranz und Bescheidenheit vermindert die Stressbelastung erheblich!

Allgemeine Stressreduzierung

· Verzichten auf Tätigkeiten, auf nicht nötig sind!· Genießen Nichtstun! Erlauben Sie sich bewusst „Auszeiten“. Langweile kann kreativ sein!· Bei Gefühl der Überforderung sind Gespräche mit vertrauten Personen hilfreich.· Überprüfung des Ehrgeizverhaltens! Man muss nicht überall dabei sein!· Austauschen mit Freunden und Bekannten, auf die Verlass ist!· Während des Essens, Ruhe und Entspannt!· Schlafzeiten einhalten. Ein Abendspaziergang oder ein Bad können bei Schlaflosigkeit helfen!· Sei nett zu dir! Belohnung an sich selbst tun gut!· Sport treiben!· Erlernen von Entspannungsübungen!

Lit:

https://www.rki.de/DE/Content/GesundAZ/G/Gesundheitsfoerderung/Gesundheitsfoerderung_node.html

Schneider, V.: Gesundheitspädagogik, Stresss Springer 1997

Gesundheitsfaktor: Entspannen durch Anspannen

Diese Methode ideal, um auch in belastenden Situationen schnell und effektiv zu entspannen und sich danach gelassener wieder den Aufgaben stellen zu können.

Die Methode der " Progressiven Muskelrelaxation nach Jakobson“, enthält Übungen,, die leicht zu erlernen sind und überall umgesetzt werden können. Über die Anspannung der Muskeln, das Halten der Spannung (zwischen zwei bis acht Sekunden), dem abrupten Lösen und dem intensiven, bewussten Nachspüren (zwischen 30-120 Sekunden) kommt es zu einer körperlich und seelisch tiefen Entspannung.

Vorübung

- Sitzen in einen Sessel mit großen Armlehnen

- Handrücken so drehen, bis er schräg nach oben gerichtet ist.

- Auf der Oberseite des Unterarms spürt man ein leichtes Ziehen im Muskel?

- Erneut den Handrücken auf- und ab bewegen.

- Die Übung mit beiden Armen abwechselnd langsam wiederholen.

- Die Übungen dürfen keinen Schmerz verursachen.

- auf gewisse Rahmenbedingungen achten (Ruhe, Ort, Kleidung, Stimmung) Entspannt atmet man, wenn man durch den Bauch atmet.

- Muskelgruppen werden in bestimmter Reihenfolge in Übungsprogrammen trainiert. Beine, Arme, Muskeln Kopf

- Nachspüren: 30 bis 120 Sekunden Wie fühlt sich mein Körper nach dem An- und Entspannen an? Am besten dabei liegen und die Augen schließen.

- Stretching machen, um Muskelkater zu vermeiden.

- Gesichtsmuskeln anspannen, Grimassen schneiden.

- Grimasse mit ganzer Kraft für zwei bis fünf Sekunden einhalten.

- Dann ruckartig die Anspannung lösen, Mund und Ober- und Unterkiefer ganz locker.

- Eine Minute nachspüren

- Die Grimasse ein erneutes Mal durchführen

Jacobson, Edmund: Lassen Sie sich Zeit, Stuttgart 2.Auflage 1977

Johnen, Wilhelm: Muskelentspannung nach Jacobson; Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München 1995

Schneider- Wohlfart/ Wack: Entspannt sein - Energie haben:

Lölveborn, Sven-A.: Das große Buch vom Stretching. Beweglichkeitstraining durch Dehnen und Strecken. München o.J.

Jacobson, Edmund: Entspannung als Therapie, München 1990 (Reihe: Leben lernen).

Abhängigkeit Sucht

Sucht und Abhängigkeit bedeuten: Zu jeder Zeit dasselbe wollen,-

Gesund ist: An allen interessanten Möglichkeiten der Lebensgestaltung teilnehmen.

Suchverhalten spielt für den einzelnen Menschen wie auch für die gesamte Gemeinschaft eine zunehmend negative Rolle.

Nicht nur die gesundheitliche Schädigung Einzelner und deren Kosten sind erheblich. Auch das soziale Umfeld ist negativ durch Krankheitskosten, Arbeitsausfall oder Unfälle hoch belastet.

Insgesamt rechnet man 2023 mit 4.4 Millionen Suchtabhängigen. dabei sind etwa die Hälfte Alkoholabhängig. Der Gebrauch von Cannabis nimmt zu.

Jahrbuch Sucht 2023 Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.v. dhs

Jahresberichte der deutschen Suchthilfe DSHS

Drogentote 1826 (2021)

https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/presse/detail/zahl-der-an-illega

Alkohltote 74 000 pro Jahr

https://www.welt.de/welt_print/wissen/article8194870/74-000-Alkoholtote-p

Rauchen vorzeitige Todesfälle acht Millionen, Todesfälle 127.000 in Deutschland pro Jahr

https://www.dkfz.de/de/krebspraevention/Krebsrisiken_das-sagt-die-Wissenschaft/1_Risikofaktor_Rauchen/1_Gesundheitliche-Folgen-des-Rauchens.htm

Tabakrauch enthält viele Stoffe, die allesamt schädigend sind.

https://www.gesundheitsinformation.de/wo-finde-ich-unterstuetzung-fuer-den-rauchstopp.html

https://www.netdoktor.de/rauchen/

https://www.gesundheitsinformation.de/rauchen.html

file:///C:/Users/User/Documents/2022ionos%20pers%20GESUNDHEIT/00%20FzR_Gesundheitsschaeden.pdf

file:///C:/Users/User/Documents/2022ionos%20pers%20GESUNDHEIT/Tabakatlas-Deutschland-2020.pdf

Suchtverhalten ist nicht endgültig zu heilen. Wohl lassen sich Verhaltensweisen erlernen, um die eigene Sucht zu verhindern, mit Suchtgefährdungen umzugehen und gesünder und besser zu leben.

Probleme mit Hilfe von Chemikalien („Drogen“ im Sprachgebrauch der Apotheker) oder nicht stofflichen Mitteln zu begegnen, ist eine sehr verbreitete „Gesundheitsförderung“ in Primärprävention, Sekundärprävention oder Tertiärprävention wird ständig betrieben – bei keinem oder nur mäßigem Erfolg.

Grundlagen

Im Mittelalter wurden Krankheiten als Sucht bezeichnet. Dieser Zusammenhang ist in der Umgangssprache noch in den Bezeichnungen: Wassersucht, Schwindsucht, Fallsucht zu erkennen.

Heute versteht man unter Sucht eine gesellschaftlich als nicht „normal“ angesehene Verhaltensweise.

Süchte lassen sich durch chemische Substanzen verstärken oder auslösen. Diese Stoffe verändern Gehirnstrukturen so, dass ein ständiges Verlangen entsteht. Meidet man solche Substanzen, entsteht auch keine Sucht. Wenn das auf den Stoff bezogene Verhalten zur Gewohnheit wird und dann zwanghaft zum Konsumzwang führt, treten bei Nichtkonsum Entzugserscheinungen („Schussgeilheit“) auf.

https://www.uni-regensburg.de/universitaet/arbeitskreis-sucht/was-ist-sucht-/index

https://de.wikipedia.org/wiki/Abhängigkeit_(Medizin)

Andere Suchtweisen sind nicht stoffabhängig, wie Arbeitssucht, Sexsucht, Spielsucht oder eine zu ausgiebige Internetnutzung.

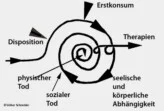

Eine oft zu beobachtende Entwicklung des Suchtverhaltens führt zu einer „Drogenkarriere“ besser gesagt zu einer fortschreitenden Entwicklung in die totale Abhängigkeit.

Sie könnte an jeder Stelle abgebrochen werden, wenn der wirkliche Wille dazu vorhanden ist. Sie verläuft oft über mehrere Jahre.

die sogenannte Drogenkarriere

Erster Konsum führt noch nicht zur Abhängigkeit,

ein fort gesetzter Konsum aber schließlich doch.

Dies führt zum unabweisbaren Wunsch "immer wieder dasselbe Wollen"

zur sozialen Einsamkeit und letztlich zur sozialen Isolation (sozialer Tod)

und schließlich auch zum körperlichen Tod.

Humanbiologischer Hintergrund

Schon das Wort Sehn“sucht“ veranschaulicht, dass der Mensch über seine augenblicklichen Lebensumstände hinaus strebt. Die Gefahr „süchtig“ zu werden, ist Teil der menschlichen Existenz.

Suchtverhalten ist im Grunde ein psycho-soziales Problem, antrainierte Verhaltensweisen wie Biertrinken in Gemeinschaft und psychoaktiven Substanzen kommen verstärkend hinzu.

persönliche Risikofaktoren:

Mangel an Genussfähigkeit: Durch Erziehung wird die Genussfähigkeit wird zu oft auf orale Genüsse beschränkt „Wenn Du aufhörst zu nerven, bekommst Du ein Eis.“

Mangel an Selbststärke: Fehlende intensive Zweierbeziehungen führen zu Gefühlsunsicherheit und zu einer emotionalen Leere. Nachahmungstrieb und Neugier sind weitere Komponenten, die Selbststärke zu verringern.

Risikofaktoren

Risikofaktor Unmittelbare Anlässe sind oft Langeweile, Neugier, Wissensdrang, Wunsch unbedingt dazu zu gehören, nach Anerkennung innerhalb der Gruppe, aber auch Umbruchsituationen im Lebenslauf wie die Pubertät.

Risikofaktor Vernachlässigung und / oder Verwöhnung, mangelnde Einübung von Grenzen.

Risikofaktor: Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust des Familienzusammenhalts oder Tod eines engen Vertrauten.

Was nicht stimmt:

Drogen erhöhen die Kreativität: Stimmt nicht, wie Versuche und Beobachtungen mit Künstlern zeigen.Anerkennung in der Gruppe: Dies stimmt zum Teil, für viele Jugendliche wird die soziale Zugehörigkeit durch Mutproben wie "Kampftrinken" mühsam erarbeitet.Drogen vermindern die Probleme: stimmt nur solange die Droge wirkt, dann wirken die alten Probleme umso stärker.Solidarität in der Gemeinschaft: Wesentliches Kennzeichen von sozialen Gruppen ist die gegenseitige Hilfsbereitschaft. Diese fällt in der Drogenszene vollständig weg. Alle Abhängigkeiten machen einsam.Gesundheit: Jede Abhängigkeit, auch die nichtstofflichen Verhaltensweisen, macht über kurz oder lang seelisch und münden schließlich auch in körperliche Krankheit.

Drogenkonsum und Gesellschaft:

Einfluss des sozialen Umfelds „Aussteiger“ aus dem normalen Leben gelten als bewunderungswürdig. Reklame und soziale Medien spielen eine verstärkende Rolle. Die unmittelbare soziale Umgebung ist ein Erziehungsfaktor für oder gegen Suchtverhalten.

Die Gesellschaft ist gegenüber Drogenkonsum nicht konsequent: Einige Drogen wie Arbeitssucht, Alkohol, Kaffee werden geduldet, anderen hart bestraft, obwohl sie weniger krankmachend sind, wie Kannabis- Konsum.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Eine Fehlsteuerung von Organen führt fast immer zu einer Erkrankung, die von außen sichtbar wird. Man kann daher eine Sucht als Fehlsteuerung in diesem Fall des Gehirns verstehen.

Daher gilt auch eine Sucht als eine Krankheit, die man entsprechend zu lindern oder zu heilen versucht.

In der Evolution der Tiere hat sich das Belohnungssystem entwickelt, mit dem Ziel, die Lebenserhaltung zu sichern, ausreichend Nahrung zu suchen und zu bekommen, und die Fortpflanzen mit Glücksgefühlen zu erreichen.

Das Belohnungssystem belohnt uns dann, wenn wir einen solche Zustand erreicht haben. Wir erleben Freude, Erfüllung und Glück. Trotz oft erheblichen Anstrengungen wollen wir den Zustand möglichst oft erreichen. Dazu gehörten die soziale Anerkennung, den erlebten Erfolg, auch mehr Geld oder Reichtum, und vieles mehr. Insofern ist das Belohnungssystem äußerst effektiv und lebensdienlich.

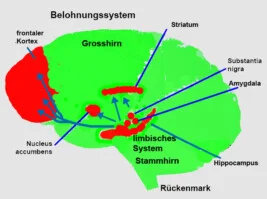

Das Belohnungssystem wirkt in verschieden Bereichen des Stammhirns in komplizierter Weise zusammen und wird auch steuernd mit dem Großhirn zusammen.

Der präfrontrale Cortex ist für die rationale Verarbeitung Handlungsanweisen aus dem limbischen System zuständig ist, also für klare Abschätzung der realen Möglichkeiten.

Das limbische System (Stammhirn) hingegen löst vornehmlich die Gefühle (Freude Glück) aus.

Ein besonders bedeutendes Kerngebiet limbischen Systems ist dabei das Striatum.

Das Striatum erhält aus dem Großhirn einen Handlungsplan für konkrete Ausführungen. (So hemmt das Striatum über eine negative Rückkopplung die Substantia nigra, es übt positive Einflüsse mit Hilfe von Dopamin aus).

Der Nucleus accumbens spielt für das gesamte Belohnungssystem des Gehirns und so auch bei der Suchtentstehung eine Rolle. Dieses Gebiet belohnt bestimmte Verhaltensmuster mit Glücksgefühlen und ist das Bindeglied zwischen Emotionen und Motorik (ausgeführte Handlungen).

Die Amygdala ist wichtig für die Art von Erinnerungen, seien diese positiv oder negativ.

Der Hippocampus sorgt dafür, dass überhaupt eine Erinnerung entsteht. Auch hier sind Veränderungen nachgewiesen worden: Drogenabhängige können nach Jahren der Abstinenz bei Stress oder einfache Wahrnehmung der auslösenden Situation rückfällig werden.

Zusätzlich kommt hinzu: Das Gedächtnis merkt sich, welche Stoffe zu einer besonderen Belohnung geführt haben. Je intensiver das Erleben, umso rascher wird die besondere Suchtform oder der besondere Chemikalie als unabdingbar "gelernt".

Chemikalien / Suchtstoffe im Gehirn

Es gibt einige Chemikalien, die in das Belohnungssystem direkt eingreifen. Das können stoffliche Substanzen sein, meist aus dem Pflanzenreich. Es können auch Verhaltensweisen sein wie Arbeitssucht oder Computerabhängigkeit.

Solche chemischen Stoffe (Drogen) wirken auf das Belohnungssystem ein, indem sie besonders viel Dopamin im Gehirn freisetzen.

Alle von außen zugeführten Suchtmittel haben denselben Effekt: Eine besonders intensive Stimulierung des Belohnungszentrums.

Dopamin

Dopamin ist ein im Gehirn hergestelltes Hormon, das bestimmte Informationen der Nervenzellen in das Gehirn übermittelt (Transmitter). Im Gehirn gibt es etwa eine Million Dopaminzellen, die den Botenstoff nach bestimmten ausgelösten Reizen ausschütten und an andere Gehirnzellen weiterleiten. Es gibt entsprechen viele Rezeptoren auf den Nervenzellen.

Dockt das Hormon an den Rezeptoren im Nucleus accumbens an, wird Freude, Glück und Zufriedenheit empfunden.

Die Dopaminrezeptoren im Gehirn werden stärker und auch länger aktiviert und vermitteln so einen länger andauernden Zustand von Glückseligkeit. Andere Anregungen, Interessen und Belohnungsmöglichkeiten geraten in die Defensive. Die Droge (z.B. Alkohol) selbst bestimmt schließlich die Dopaminausschüttung, ob die entscheidenden Glückgefühle ausgelöst werden.

Im Gehirn selbst nehmen die Dopamin-Rezeptoren zu, sodass immer mehr von der Droge konsumiert werden muss, um das Glücksgefühl (den „Rausch-Zustand“) zu erlangen. Das gilt für alle von außen zugeführten Suchtmittel.

Fazit:

Das Suchtverhalten wird vom Gehirn "erlernt".

Das Verlangen nach den belohnenden Substanzen wird dadurch langsam immer stärker, die Bereiche vernetzen sich mehr und mehr, sodass es zu einer Vorherrschaft der Suchtstoffe kommt. Kognition, Gedächtnis und Emotionen wie auch das Bewusstsein lösen das Suchtverhalten aus, das zu einer gleichsam automatisierten konkreten Handlung (nach mehr Drogen oder zu mehr Handlung (z.B. Computersucht) führt.

Suchtformen

Stoffunabhängige Süchte

Esssucht: Das Denken kreist ständig um Essbares. Leider wird alle aufgenommene Nahrungsenergie als Fett gespeichert. Daher spricht man auch oft von Fettsucht.

Magersucht: In dieser Verhaltensentwicklung kreist das Denken ebenfalls um das Essen, aber hier wird Nahrungsaufnahme als eklig und abstoßend empfunden.

pathologisches Glücksspiel: Nicht wenige Menschen fühlen sich durch Automaten, Glücksspiel magisch angezogen. Das kann soweit führen, dass jemand sein ganzes Hab und Gut verspielt.

Konsumsucht: shopping Kauf unnötiger Dinge, nur um Freude zu haben. Das kann zu einer pathologischen Kaufsucht führen. (Überschulung).

Arbeitssucht: Arbeitssucht gilt als Vorbild, selbst, wenn ein körperlicher Zusammenbruch droht (burn out).

Geltungssucht: Das Streben, der Erste in einer Rangordnung zu sein, ist ein menschliches Bedürfnis, das zur vollständigen Selbstausbeutung führen kann. Wenn sich aber die Geltungssucht z.B. in Autorennen in Städten breitmacht, wird es für andere auch gefährlich.

Exzessive Nutzung elektronischer Medien Bei Jugendlichen sind die Computernutzung und die sozialen Medien zu die Person schädigenden geworden. – Weil sie zur Vereinsamung führen und zu Realitätsverlust Verhalten

Stoffabhängige Süchte

Risikofaktor: Nikotin: Nikotin verändert die Gehirnfunktionen: in sehr geringen Mengen wirkt es anregend, ca 1g reines Nikotin in der Blutbahn wirkt tödlich. Konsum über die Zigarette ist nicht derart gefährlich, da nur sehr wenig Nikotin aufgenommen wird. Die gleichzeitig aufgenommen Teerstoffe und Rauchpartikel sind viel besorgniserregender. Sie bleiben dauerhaft in der Lunge haften und führen sehr oft zu nicht heilbarem Lungenkrebs (Übersicht bei Lampert 2014).

Man spricht von „Nikotin in der Zigarette als idealer Droge“: Nikotin macht süchtig, wird aber in etwa 20min im Körperstoffwechsel wieder abgebaut. Dadurch entsteht der Wunsch nach einer neuen Zigarette. Vielfach wird daran gearbeitet, das Suchtverhalten zu tolerieren aber die begleitenden und auf Dauer tödlichen Schadstoffe (Teer) zu vermeiden. Dies wird z.B. durch Nikotinpflaster versucht.

Risikofaktor: Medikamente: Alle Chemikalien, die als Medikamente wirken, haben auch Nebenwirkungen. Dazu zählen Schlafmittel und Beruhigungsmittel in besonderem Maße: sie führen zu einem abhängigem Verhalten.

Risikofaktor: Alkohol: Alkoholkonsum verursacht bei weitem die meisten chronischen Erkrankungen und Todesfälle, Tendenz steigend. Das durchschnittliche Sterbealter lag im Jahr 2013 bei alkoholbedingten Krankheiten mit rund 61 Jahren knapp 17 Jahre unterhalb des durchschnittlichen Sterbealters

Die volkswirtschaftlichen Kosten des Alkoholkonsums betragen rund 26,7 Milliarden Euro im Jahr, davon sind 7,4 Milliarden Euro direkte Kosten für das Gesundheitssystem.

.Alkohol ist ein starkes Gift für alle Zellen des Körpers: 70%iger Alkohol vernichtet alles Leben. Daher wird Alkohol auch zur Desinfektion verwendet. Dass Alkohol nicht rasch tödlich wirkt, liegt an der Vielzahl der menschlichen Zellen, an der Größe unseres Körpers und an der vergleichsweise moderaten Zufuhr im Vergleich zum Körpergewicht. In Mund und Speiseröhre, im Magen und Darm wirkt Alkohol nur deswegen nicht sofort verheerend, weil starke Schleimschichten die Zellwände schützen. Alkohol gelangt sehr rasch ins Blut lässt von dort aus Zellen, die besonders intensiven Stoffwechsel haben, wie die Gehirn- und die Leberzellen, absterben.

Risikofaktor Illegale Drogen: Nach Alkohol und Nikotin stellen die illegalen Drogen die dritte Gruppe mit einem sehr hohen Sterberisiko dar. - Aber nach wie vor sterben sehr viel mehr Menschen an den erlaubten Drogen Alkohol und an den Nikotin begleitenden Ruß und Teerstoffen.

Wie kann man der Sucht entrinnen?

Offensichtlich nutzen die meisten Menschen die Möglichkeiten, Suchtverhalten einzuschränken oder gar nicht erst entstehen zu lassen.

Der beste Gesundheitsfaktor:

Gute Beziehungen und ein verständnisvoller mitmenschlicher gegenseitiger Austausch in Gespräch, gemeinsame Unternehmungen, mit einem Hobby oder im Sportverein.

Gesundheitsfaktor Vertrauensperson fragen!

Wenn Du nicht weißt, was zu tun ist, frage mehrere Personen deines Vertrauens oder suche eine Beratungsstelle auf. Frage aber niemals eine Chemikalie!

Gesundheitsfaktor: Absicht erkennen:

Warum sollte ich das tun? Wenn andere Dich zu einem Verhalten drängen, überlege Dir, was diese eigentlich wollen und ob Du das auch willst.

Gesundheitsfaktor selber Denken! Suche selbst bei Problemen nach einer Lösung oder verschiebe die Lösung auf später! Der Spruch: „Das muss ich mal überschlafen!“ hilft sehr. Suche immer ein Gespräch! Fertige Lösungen gibt es nicht, man muss für sich selbst den optimalen Weg finden!

Gesundheitsfaktor Aktive Hilfen von Bezugspersonen

Wesentlich sind Einstellung und Verhalten von Eltern und Bezugspersonen, die von sich aus die Initiative ergreifen!

· Beschaffung von fundierten Informationen über die Wirkung von Drogen;· Durch Verständnis, Trost und Rat „Nestwärme“ ermöglichen;· Berechtigter Kritik Folge leisten, keine Ausreden!· Pflege von Freundschaften, auch die Freundschaften der Kinder und deren Bezugspersonen;· Vorbildhaftigkeit leben bezüglich Alkohol, Rauchen, Pillennutzung, Stressumgang,Problemen, Umgang mit Problemen;· Abbau des Wunderglaubens an Medikamente und Chemikalien.

Risikofaktor

- Abbau der suchtfördernden Arbeitsbedingungen (bewusste Vermeidung)

- Förderung der persönlichen Verantwortlichkeit.

- Aufklärung über Wirkungen und körperliche, soziale und ökonomische Schäden.

- Stärkung persönlicher Resilienz.

- Veränderungen des Konsumverhaltens.

- Vorschrift nach „Punktnüchternheit“ (Arbeitsplatz, Autofahren).

- Rauchverbote in Kantinen, Arbeitsräumen).

Informationen zur Sucht, jährlich, : Bundesregierung

Eine paternalistische Haltung („Ich weiß was gut für dich ist!“), eine Drohung mit Krankheit, die Darstellung von Risiken oder die Warnung vor Giftigkeit haben sich in der Vergangenheit nicht als effektiv erwiesen.

Wesentliche positive Einflussfaktoren sind: den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, empathisches Einfühlungsvermögen, Stärkung der Abwehrhaltung gegen Gruppendruck, Formen des Neinsagens kennenlernen. Techniken der Selbstentwicklung üben.´

Gesundheitsfaktoren: Präventionskonzepte

Viele Vereine, viele Organisationen und Regierungsstelle haben umfangreiche Schutzkonzepte gegen Abhängigkeiten entwickelt. (z.B. das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Familie oder von der BZgA) Solche professionelle Suchtberatung erscheint hilfreich, weil diese Programme das soziale Umfeld einbeziehen. . In wie weit sie Erfolge haben, ist nicht genug evaluiert. Z.B. Projekte: „Kinder stark machen“ oder „Kenne Dein Limit“

Gesundheitsfaktor: Unterstützung im Betrieb

eine betriebliche Suchtprävention erscheint als den besten Weg.. Die Maßnahmen sind

Gesellschaftliche Unterstützung ??

Die gesellschaftlichen Reaktionen auf Suchtverhalten sind unterschiedlich:

Alkoholkonsum wird geduldet, obwohl die meisten individuellen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden durch Alkohol verursacht werden.

Arbeitssucht ist gesellschaftlich höchst geschätzt.

Computerabhängigkeit wird inzwischen wahrgenommen und besonders für Kinder als schädlich beschrieben. Andere Süchte sind kriminalisiert. Dies deutet auf eine unklare Haltung gegenüber Abhängigkeiten in der Gesellschaft hin, die bisher weder politisch noch rechtlich gelöst erscheint.

Arnold, H. u. H.J. Schille (2002): Praxishandbuch Drogen und Drogenprävention, Juventa Verlag, München;

Bedingungsgeflecht des Suchtverhaltens

(systemische Sicht)

Das Modell zeigt auf, von welchen Faktoren ein

konkretes Suchtverhalten abhängig sein kann.

Klimawandel Hitze und Krankheiten

Der fortschreitende Klimawandel birgt das Potenzial für eine zunehmende menschliche Gesundheitsgefährdung durch Infektionen und Intoxikationen, z.B. durch eine Erhöhung von krankheitserregenden Keimen

(Pathogenkonzentrationen) in Gewässern, durch die Ansiedlung neuer Pathogene oder durch mögliche Veränderungen von Erregereigenschaften.

Antimikrobielle Resistenz (AMR) gehört neben dem Klimawandel zu den zehn größten globalen Bedrohungen für die private Gesundheitsvorsorgen und das öffentliche Gesundheitswesen (Public Health). Hier werden Auswirkungen des Klimawandels wie Temperaturanstieg, Veränderung der Luftfeuchtigkeit oder des Niederschlags auf die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen und auf Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien in Deutschland zusammengefasst.

Die meisten dieser Gefährdungen müssen durch öffentliche und politische Maßnahmen in Angriff genommen werden. Man kann aber auch selbst in einigen Bereichen erfolgreich aktiv werden.

Dazu gehören Sonnenschutz und Hitzeschutz, die sehr effektiv angewendet werden können.

zB. https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/veranstaltungen/2023-06-19_SRU-WBGU/2023-06-19_Programmheft_SRU-WBGU.pdf

Sonne, Hitze und Gesundheit

Vgl: https://www.patienten-information.de/kurzinformationen/hitze

Haut

Die Sonneneinstrahlung wird sich verstärken. Dadurch kommt mehr UV Licht in niedrigere Luftschichten. UV Licht löst Hautkrebs aus. Dieser ist zu Beginn leicht zu bekämpfen. Aber weil Hautkrebszellen im Körper sich leicht verteilen und in Organen Krebs auslösen, ist fortgeschrittener Krebs kaum zu heilen.

Gesundheitsfaktoren:

1) Sonnenlicht meiden,2) immer Kopfbedeckungen tragen.3)Bei sichtbaren Hautveränderungen sofort zum Arzt.

Hitze

Auch die Hitze belastet den menschlichen Körper. Es entstehen verstärkt Kreislaufschäden und Krankheiten.

Die Hitzesterblichkeit in Deutschland hat deutlich zugenommen. Man rechnet mit bis zu 10 000 Toten pro Hitzeperiode.

Die Infektionsgefahren aus Luft und Wasser nehmen zu. Gefahr von Thrombosen und Herzinfarkten ist bei Hitze erhöht.

Was passiert bei Hitze im Körper?

Die Blutgefäße erweitern sich. Sie transportieren die Wärme aus den wärmeren Körperbereichen zur Haut. Die Schweißdrüsen transportieren die Wärme mit dem Schweißwasser aus der Haut nach außen: wir „schwitzen“. Das Schweißwasser verdunstet und kühlt den Körper ab.

Bei langer und großer Hitze funktioniert dieser natürliche Temperaturmechanismus jedoch nicht mehr ausreichend gut. Dann sinkt der Blutdruck und man verliert Flüssigkeit und Salze.

Risikogruppen: Alte und kranke Menschen sowie Schwangere und Kleinkinder.

Beschwerden: Hautausschlag durch Schwitzen, Wasser-Einlagerungen (Ödeme) in Unterschenkeln und Knöcheln, Schwindelgefühl beim Stehen oder kurze Bewusstlosigkeit, oder schmerzhafte Muskelkrämpfe.

Hitze-Erschöpfung: Schwäche, Unwohlsein, Kopfschmerzen, Schwindel, niedriger Blutdruck, Körpertemperatur ist normal oder unter 40 ºC.

Hitzschlag: Körpertemperatur liegt über 40 ºC, gestörtes Bewusstsein, eventuell Krämpfe, Erbrechen, Durchfall, niedriger Blutdruck. Todesgefahr! Sofort mit kaltem Wasser abkühlen und 112 anrufen.

Gesundheitsvorsorge bei Hitze:

Pralle Sonne meiden, Schatten aufsuchen. Körperliche Anstrengungen nur in den Morgen- oder Abendstunden.

Trinken: An heißen Tagen mehr als 2 Liter Wasser trinken. Die Getränke sollten nicht zu kalt sein. Gute Durstlöscher sind Mineralwasser, Saftschorlen oder Kräutertees. Alkohol oder koffeinhaltige Getränke meiden.

Leichte Kost: An heißen Tagen sind Obst, Gemüse oder leicht verdauliche Speisen ratsam.

Salzhaltige Lebensmittel, wie Brühe oder Salzstangen, liefern dem Körper Mineralien.

Haut abkühlen: Lauwarme Duschen oder Fußbäder kühlen ab.

Feuchte Tücher auf Gesicht, Nacken oder Armen tun gut.

Luftige Kleidung: Leichte, lange Kleidung, Sonnenbrille und Kopfbedeckung helfen.

Leichte Nacht- und Bettwäsche machen warme Nächte erträglicher.

Räume kühl halten: Nur morgens oder abends lüften. Jalousien, Rollläden oder Markisen

tagsüber geschlossen halten.

Medikamente überwachen: Einige Medikamente Beispiel Entwässerungstabletten oder

Schilddrüsen-Hormone können die Hitze im Körper vergrößern.

Um Hilfe bitten: Wenn Sie älter oder krank sind, lassen Sie sich von Familie oder Bekannten unterstützen.

Elektrische Geräte möglichst abschalten, alle produzieren Wärme.

Lüften hilft nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen stickige Luft.

Sich informieren: Hitze- und UV-Warnungen finden Sie beim Deutschen Wetterdienst (DWD) unter www.dwd.de.

Anderen im Notfall helfen

Eine Hitze-Erschöpfung oder ein Hitzschlag können lebensbedrohlich sein.

Sofort Notruf 112 anrufen.

Die Person an einen kühlen, schattigen Ort bringen und die Kleidung öffnen. Wasser auf die Haut sprühen oder Kühlpacks auflegen.